■頂いた質問:

静脈瘤に効果があるというベルフェミンが、要指導薬から、第一類に降りてきました。主成分であるセイヨウトチノキってあまり聞きませんが、西洋ハーブって漢方とはまた違うくくりなのですか?内服ボラギノールにも入っていましたが、セイヨウトチノキの効果、効能の解説をお願いします。

質問箱より

■回答

ベルフェミンに含まれるセイヨウトチノキの有効性・安全性に関しては『脈管学 2023 年 63 巻 4 号 p. 51-61』にて臨床試験の結果が公開されています。

結論から言うと「この研究の結果からはセイヨウトチノキの下肢浮腫に対する有効性はあまり分からない」となります。

具体的に説明します。

セイヨウトチノキとは?

引用元の文献には以下のように記載されています。

セイヨウトチノキ種子エキスは「下肢静脈疾患における症状(下肢の疼痛および重感,夜間のこむらがえり,そう痒並びに下肢腫脹)」の治療薬として1968年にドイツで発売されて以来,欧州の各国では,一般用医薬品または医療用医薬品として販売されており,多く使用実績がある。

つまるところセイヨウトチノキとは、足の血行不良に伴う浮腫や痛み、重だるさなどに対してヨーロッパで使われている民間薬のようなもの、という位置づけになります。

どんなふうに効くのか?

セイヨウトチノキ種子エキスおよびその薬効に直接関わる成分であるエスシンの薬理学

的研究の結果から,本剤は静脈内皮細胞への白血球の接着を抑制し,白血球からの血清中リソゾーム酵素の放出を抑制することで,血管内皮細胞間の間隙(小腔)の数を減少および大きさを縮小させ,下肢の血管透過性亢進の抑制を介して(シーリング作用により),CVIの下肢のむくみなどの症状を改善すると考えられている。

難しいことを書いていますが、要は下肢の血管での過剰な免疫反応を一部抑制して、慢性静脈不全(Chronic Venous Insufficiency: CVI)で炎症が起こって血流が悪くなっている人の足の浮腫みや痛みなど足の症状を幅広く抑えるイメージです。皮膚の掻痒感なども抑制していることから抗炎症薬に近い感じがしますね。漢方的に考えると清熱解毒作用と駆瘀血作用を併せ持つ感じなので、牛車腎気丸などに含まれる牛膝(ゴシツ)に似てそうな印象です。

ただし、これはあくまで理論上の話。実際に使ってみて効果があったかどうかはまた別です。

実際に使ってみた効果は?

全ての結果を引用すると大変な量になるのでざっくりいきますね!笑

日本人の軽度CVI患者70名を対象に本エキスを含有するZO-SA0(ベルフェミン)の有効性と安全性を確認する多施設共同非盲検非対照試験を実施した。12週間投与した結果,海外臨床試験と同様に下腿体積の減少と自覚症状の改善が示唆され,安全性に問題は認められなかった。

大事なところは太線で示した通りですが、ざっくりいうと

・軽度の慢性静脈不全(CVI)の日本人70人が、

・ベルフェミンを12週間飲み続けたら、

・下腿の体積が小さくなり(むくみが軽減し)

・これといった副作用は見られなかった

という内容になります。

具体的にどの程度の効果が見られたのか?

足の周囲径に関しては特に変化は見られませんでした。

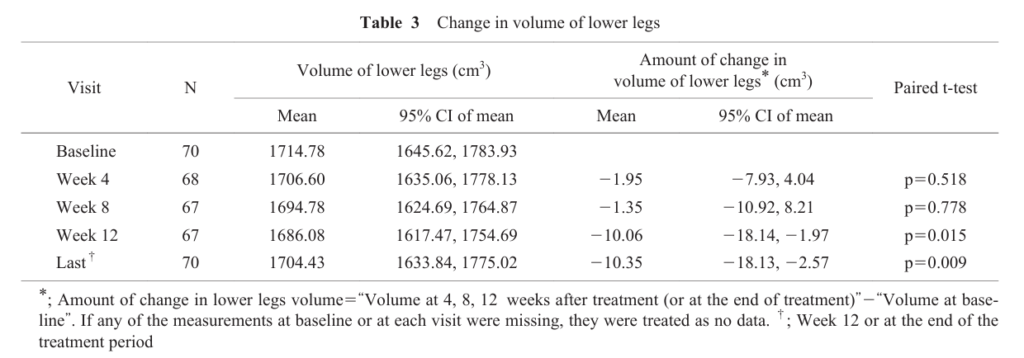

また、表3より下腿の体積は12週時および最終時の下腿の体積変化量は,それぞれ−10.06および−10.35 cm3で統計学的に有意な変化が認められた(p= 0.015およびp= 0.009)とされています。

1cm3は1mLなので、12週間程度投与して足の体積が小さじ2杯ぐらい少なくなるくらいの効果ということになります。

参考までに足を捻挫したときに増える下腿体積は94mL程度(理学療法の臨床と研究 2023 年 33 巻 1 号 p. 32-36)みたいです。

条件が違うので単純な比較はできませんが、「捻挫で足がパンパンに膨れ上がった状態が通常の状態に戻る」という魔法の薬があったとしたら、ベルフェミンの効果はその1割ちょいぐらいというイメージになります。

しかもこの結果はあくまで前後比較の研究結果です。(※ここ、すごく重要です)

「ベルフェミンを投与したら12週間で下腿体積が10mLくらい減りました」と言われるとベルフェミンが効いたように思えてしまいますが、何も飲んでいなくたって足の浮腫みが軽減する人もいると思います。(実際むくみって自然に治ることは結構ありますよね)

つまり、何も飲まなかった(あるいはプラセボを飲んだ)場合、12週間後にどうなっていたかは分からない、というのがこの研究の最大の弱点になります。

もしかすると自然治癒だけでも同じくらい治っているかもしれませんし、自然治癒だけの方がマシだったという可能性だってゼロではないわけです。

比較対象がない前後比較の研究というのは自然治癒による影響が分からないことから、エビデンスの質としてはあまり高くないため、あくまで「もしかしたら効くかもしれないね」程度の参考程度のデータとなります。

その他の効果は?

この研究では足の浮腫みに伴う自覚症状へのベルフェミンの効果も検証しています。

具体的には,下肢のむくみに伴う自覚症状(重感,疼痛,だるさ,つっぱり感,痒み,夜間のこむらがえり,知覚異常,むずむず感および熱感)について,服薬・症状日誌の「100 mm VASスケール」を用いて評価しています。

どういうことかというと、「症状の辛さを0~100で表したらどれくらい?」っていうのを、重感,疼痛,だるさ,つっぱり感,痒み,夜間のこむらがえり,知覚異常,むずむず感および熱感、それぞれの自覚症状ごとに数値化して日誌に書いてもらった感じです。

結果、自覚症状に関してはほぼ全ての数値が改善し、特に足の「重さ、痛み、だるさ」の3症状については平均20mm以上減っており、大幅に自覚症状を改善していた結果になっています。

これに関しては表やグラフを出すと量が半端ないので元論文を直接参照してください。

ただし、繰り返す通りこの研究はあくまで前後比較であり、何も飲まずに自然治癒を待っていた場合に12週間でどのようになっていたのかは分かりません。とはいえ下腿体積の変化に比べると症状の変化の幅が大きいため、自覚症状としてはそれなりに改善効果はあるかもしれない、という程度には考えてもいいかもしれません。

まとめ

ベルフェミンに関しては軽度の慢性静脈不全をもった日本人70人を対象に効果を検証した研究があり、

12週間の投与で

・足の周囲径は変化なし

・下腿体積は10mL程度減った(参考までに足を捻挫すると下腿体積は94mLぐらい増える)

・自覚症状はそこそこ改善しており、特に足の重さ、痛み、だるさへの効果が大きかった

・ただしいずれも前後比較の研究であり、自然治癒やプラセボとの比較がない

以上となります。